I briganti della Majella e il neo Regno d’Italia

A “Tavola dei briganti” si trovano ancora oggi dei graffiti sulle rocce che testimoniano i sentimenti suscitati dall’arrivo dei Piemontesi

Negli anni immediatamente successivi all’unificazione non ci furono cambiamenti nelle condizioni di miseria e di sfruttamento delle popolazioni del Mezzogiorno. Invero si aggravarono i problemi di sopravvivenza con la leva militare obbligatoria e l’imposizione di tasse esose e impopolari come ad es. quella sul macinato. Da qui la reazione al nuovo sovrano, Vittorio Emanuele II, da parte di molti contadini sostenuti dai latifondisti e dai sacerdoti che temevano l’anticlericalismo imperante nelle associazioni liberali. Contro queste bande armate il nuovo Stato italiano non seppe fare altro che ricorrere all’esercito impegnando più di 120.000 soldati per combattere circa 350 organizzazioni di banditi, la maggior parte delle quali non era spinto da ideali politici ma combatteva per la sopravvivenza, aiutata dalla silenziosa complicità del popolo. Molti briganti si abbandonarono ai sequestri di persona, ai ricatti, alle rapine. Tale ribellione fu definita dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta come “una protesta selvaggia o brutale della miseria contro antiche e secolari ingiustizie”. Nel nostro Abruzzo, il massiccio della Maiella fu terra di briganti. Quivi essi si rifugiavano per sfuggire alla giustizia nella zona chiamata “Tavola dei briganti” si trovano ancora oggi dei graffiti sulle rocce che testimoniano i sentimenti suscitati dall’arrivo dei Piemontesi, nel sud i quali invece di portare progresso e benessere aggravarono lo stato di miseria delle popolazioni.

In provincia di Chieti operarono diverse bande guidate da personaggi rimasti famosi nella memoria collettiva del popolo abruzzese. Tra questi ricordiamo: Domenico Valerio, detto Cannone, Angelo Camillo Colafella e Nunziato Mecola.

Nella nostra terra d’Abruzzo i briganti non vestivano diversamente dai contadini o dai pastori loro conterranei ma, come ci descrive lo scrittore Beniamino Costantini, autore di un volume sul brigantaggio negli Abruzzi, studiavano ogni mezzo per incutere nel popolo una certa paura. Odiavano i baffi troppo borghesi, portavano barba lunga e incolta che conferiva loro un aspetto talmente selvaggio da incutere timore. Alcuni briganti portavano agli orecchi dei cerchietti d’oro e d’argento e intorno al collo un fazzoletto colorato. Tutti avevano degli amuleti e delle immagini di madonne e di altri santi protettori sulle quali venivano scritte le più strane preghiere. I briganti erano spesso armati di ottimi fucili che non di rado venivano loro procurati dagli agenti borbonici. Dormivano normal- mente all’ombra di forzute querce. Per guanciale avevano un sasso o una zolla di terra, per coperta il mantello. Durante la notte vegliavano vedette. I capi riposavano in luoghi appartati sotto capanne costruite con fronde di alberi o nelle pinciaie, case costruite con terra e fieno. I feriti e gli ammalati erano ricoverati all’interno del bosco su abbondante paglia con qualche rara coperta. Le ferite erano lavate con acqua e aceto. I farmaci normalmente usati erano: le patate, il bianco d’uovo, l’olio d’olivo sbattuto e le foglie di erbe montane.

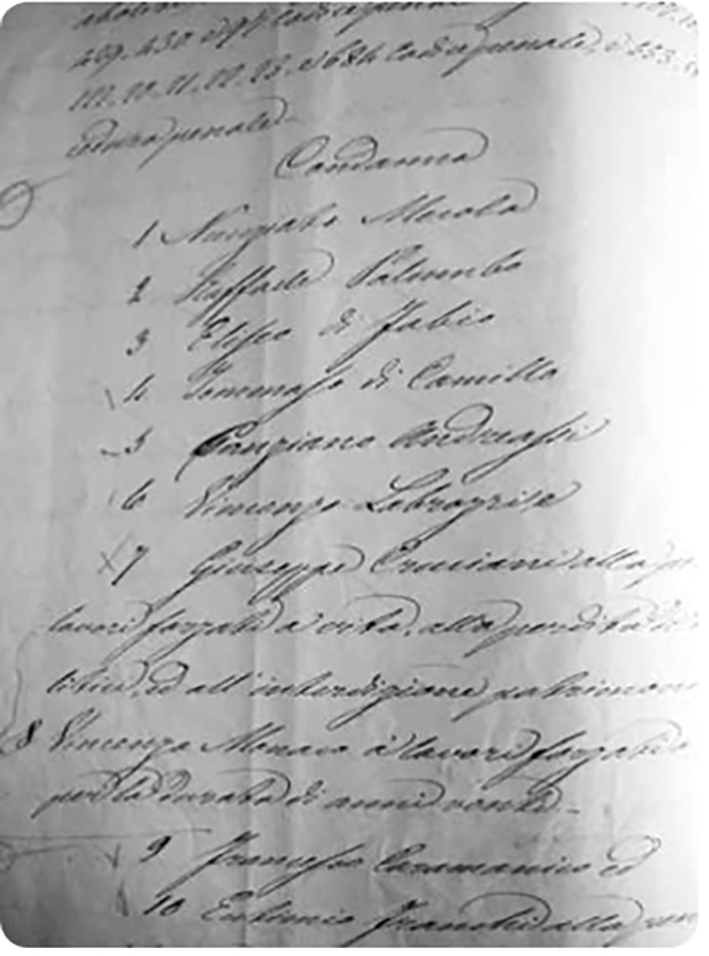

I viveri venivano requisiti con le armi alle mani nelle ricche masserie e nei villaggi dove abitavano famiglie filopiemontesi. Durante la notte i briganti circondavano le case e mentre alcuni tenevano sequestrati i contadini altri svaligiavano le stalle, i pollai e le cantine. Molti banditi erano pagati dai Borboni spodestati, altri dal clero antiliberale. Un fattore che contribuì molto in loro favore fu lo spionaggio. I loro confidenti erano contemporaneamente informatori del governo quindi stipendiati dallo Stato cosicché i briganti erano quasi sempre informati circa le mosse della Guardia nazionale. Alla fine del 1862 venne istituita una Commissione parlamentare di inchiesta che nel giro di quattro mesi visitò l’Italia meridionale. Nel mese di maggio 1863 il deputato Massari lesse alla Camera, a nome della Commissione, la relazione sul lavoro svolto. Dopo aver escluso che le cause del brigantaggio fossero esclusivamente di natura politica, la relazione elencò tutte le varie cause, prima tra tutte la condizione sociale. Altre cause che la Commissione evidenziò furono: la condizione del suolo piena di boschi, selve, grotte e pertanto favorevole ai banditi; la quasi inesistenza di strade; la presenza di case rurali isolate. Non era da trascurarsi l’impiego che del brigantaggio aveva fatto e continuava a fare la monarchia spodestata. Neppure la magistratura era esente da colpe. Al termine della relazione, la Commissione elencò una serie di rimedi. Primi tra tutti gli interventi sociali: diffusione dell’istruzione pubblica, la costruzione di strade, la bonifica di terre paludose, l’attivazione dei lavori pubblici. Suggerì la compilazione di elenchi nominativi nei quali fossero raccolti i nomi dei briganti, la promessa di premi in denaro a coloro che avessero catturato i briganti, l’impiego di interventi più duri contro i manutengoli. Invitò a deferire la cognizione dei reati di brigantaggio ad una giurisdizione che non fosse quella dei tribunali ordinari. Il 15 agosto 1863 entrò in vigore la legge Pica che prese il nome dal deputato abruzzese, Avv. Giuseppe Pica, nato a L’Aquila nel 1813. Le linee principali di questa legge furono le seguenti: stabilire il giudizio militare per i reati di brigantaggio e per quelli di complicità; applicare la pena di morte per la resistenza armata e diminuire la pena ai colpevoli che si fossero spontaneamente costituiti; formare una milizia volontaria per cacciare i briganti, concedendole il vantaggio di notevoli guadagni e di una pensione in caso di ferite riportate in battaglia o da garantire ai propri famigliari in caso di morte. Tutte previsioni, queste, che consentirono alla popolazione della provincia di Chieti e dell’Abruzzo intero di adattarsi alle libere istituzioni e di sentirne i benefici effetti specialmente quando, messa da parte l’ingerenza della classe religiosa nelle pubbliche aziende, moltiplicate le vie di comunicazione tra paese e paese soprattutto aperte le scuole dovunque, il commercio e l’istruzione cominciarono a diffondersi. Sul finire del 1870 il fenomeno del brigantaggio, effetto dell’ignoranza e di un lungo regime dispotico, era ormai completamente debellato. Alcuni storici però non hanno esitato a parlare di vero e proprio genocidio nei confronti del Sud. Le cifre di questa sanguinosa guerra civile, come ci informa Franco Molfese autore de “La storia del brigantaggio dopo l’unità” sono davvero sconcertanti:

120.000 i soldati impiegati nella repressione, 12.000 gli arrestati, 5.212 i briganti uccisi, 918 le case incendiate

3.000 le famiglie sottoposte a continue perquisizioni, 6 i Paesi messi a ferro e a fuoco.

Nel numero delle persone uccise dai piemontesi tra settembre 1860 e agosto 1861 figurano:

64 sacerdoti, 22 frati, 60 ragazzi e 50 donne

*Marilisa Palazzone, docente